深呼吸,連空氣都是甜的。

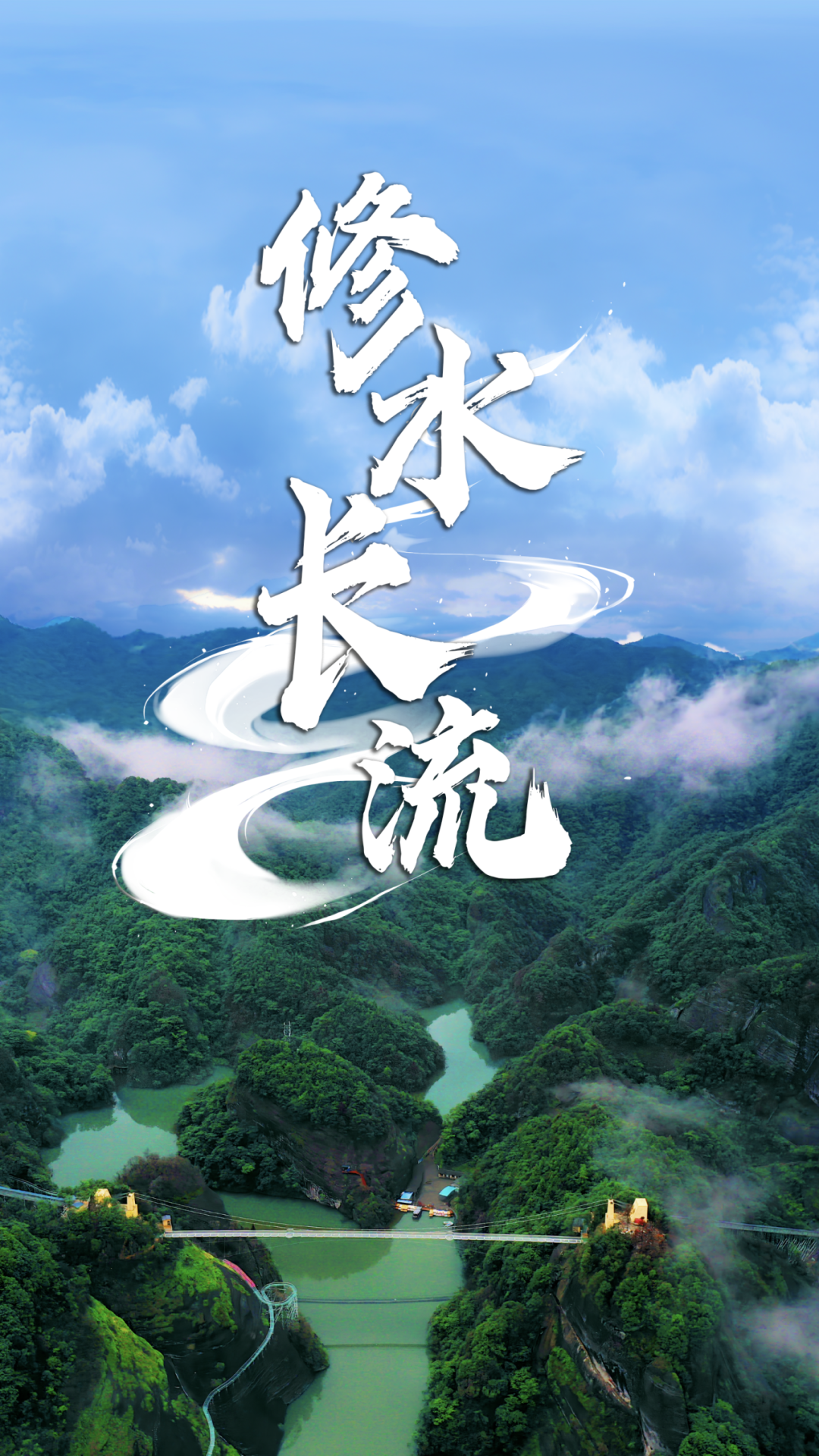

這里是“全國百佳深呼吸小城十佳示范城市”修水。江西五大水系之一的修河流貫全境,故得此名。

遠山如黛,修水長流

這個位于贛西北、修河上游的古城,居湘、鄂、贛三省九縣的中心,在自然地理上擁有眾星拱月的地位。其境內崇山峻嶺,修河穿城,既有佛道青睞的黃龍山,又有九江全境和九嶺山脈的最高峰——九嶺尖,森林覆蓋率更是高達75%以上,是名副其實的“天然氧吧”。得天獨厚的山水家園,孕育出厚重深邃的歷史文化。

在江西乃至全國范圍內,這是一個被嚴重低估卻著實有些偉大的城市。

新石器時代的山背文化、1200余年歷史的寧州古城,在此有跡可循。

“詩書雙絕”黃庭堅、“教授中的教授”陳寅恪,根系于此。

中國詩史上第一個影響極大的詩派“江西詩派”、禪宗五家七宗之一的黃龍宗,由此發源。

秋收起義的第一槍在這里打響,黨領導的人民軍隊的第一面軍旗于此升起。

全豐花燈、寧河戲、寧紅茶、貢硯四大國家級非遺,齊聚一城。

修水,究竟藏著多少不為人知的寶藏?

從不“挪窩”的古城

齊集了百家眾姓的宗祠

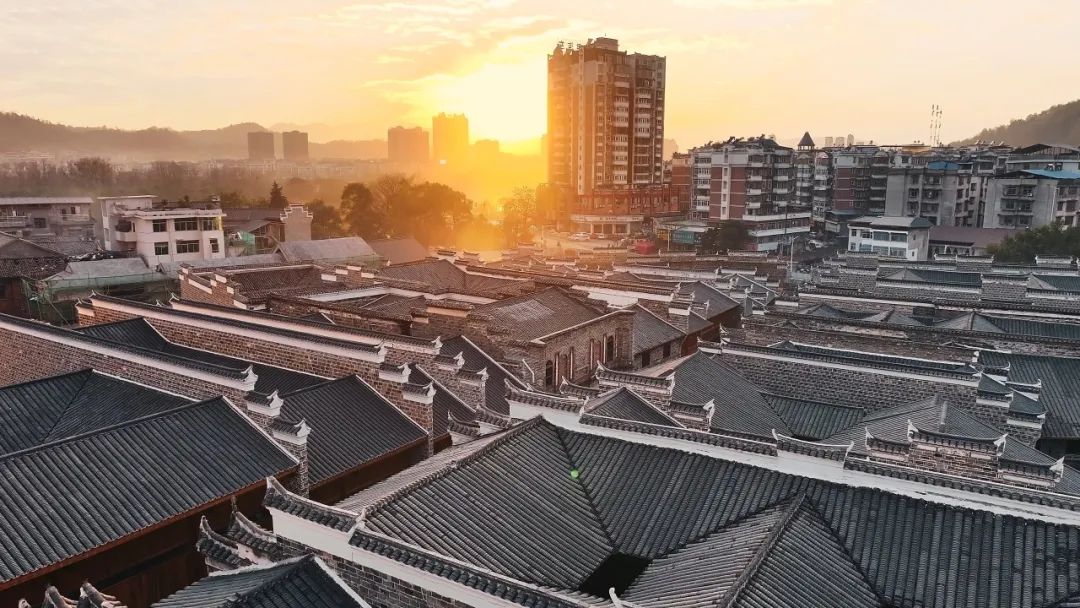

鳳凰山奇偉軒昂,如鳳展翼。登至山頂,可俯瞰位于老城區的寧州古城。

修水有過許多名字。先秦時期,這里屬于艾地,《左傳》載有今江西境內兩個地名,“艾”是其中之一;唐貞元十六年(800年),置分寧縣治于今修水縣城北城區;此后,這里陸續有過寧州、義寧州、義寧縣、修水縣等稱呼。

而自唐貞元十六年起,無論名字如何變換,這座古城一直以鳳凰山為屏,千余年來,從未遷移。

古城今城相輝映

鳳凰山下,修河繞城。

關于古城格局,最常見的概括是“九井十八巷”,街巷呈魚骨狀分布,構成古城經絡,讓人聯想到“年年有魚”之意。古井點綴于城中,井畔“人家”,是百家各姓的祠堂與民居。

九井十八巷,巷巷通街上

“寧州祠堂撫州塔,蘇州扇子瀏陽傘”。這里的祠堂,不僅與同省撫州的塔媲美,還跨界出省,與湖南瀏陽的傘、江蘇蘇州的扇子一較高下。

飛檐翹角的祠堂外墻

祠堂之內,院落重重,天井寬敞。

據統計,至清朝末期,修水縣城共有祠堂130余棟,至今仍存30余棟,集中分布在衙前大道以西、鸚鵡街沿線的黃土嶺一帶,成為這座千年古城的建筑“活化石”。

古樸的祠堂屋宇

街巷幽深狹長,臨街茶樓酒肆、錢莊店鋪相接,其中不少是祠堂兼用,或祠堂附房。

和其他贛派建筑有所不同,這里的屋檐寬大,再加上街巷寬高達到黃金比例,故有遮陰擋雨之奇效,適宜全天候游玩。

修水縣四大國家級非物質文化遺產:

全豐花燈、寧河戲、寧紅茶、貢硯。

龐大的宗祠群落之外,又有書院、商會、古橋、古廟點綴其間,彼此呼應。

吃杯茶,聽首曲,信步游走于古巷祠堂之中。不經意間,就會與某段時空不期而遇。

修水哨子,

中華名小吃、省級非物質文化遺產,

以境內高山特產山芋、西鄉紅薯粉等為原料,

餡以地方特色小料,口味清香綿柔,入口即化。

余自榮巷14號,三重二井的祠宇軒昂壯觀,石大門上方寫有“先賢黃子祠”牌匾。

這是修水黃氏為紀念先賢黃庭堅而建的總祠,堂號“雙井堂”。

修水縣城以西的雙井村,正是北宋文豪、“江西詩派”開山之祖黃庭堅的故鄉。

八賢祠,

始建于元代,重建于民國,

正堂祀北宋詩人黃庭堅等八位鄉賢。

在“華夏進士第一村”

尋覓中國第一個詩派

杭山腳下,奔流至此的修水沿著山勢轉了個彎,因狀如新月,人稱“明月灣”。背靠杭山、面朝明月灣的地方,便是雙井。

明月灣

明月灣北岸的山崖巨石上,有陰刻行書“雙井”二字,字體雄健豪放,系黃庭堅短暫歸家期間所作,透著對家鄉的深深眷戀。

黃庭堅“詩書雙絕”,觀其字,不由得吟其詩。有的詩句奇峭兀傲,如“心猶未死杯中物,春不能朱鏡里顏”;有的詩句瀟灑俊逸,如“桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈”。

行至此處,還可飲杯山谷道人(黃庭堅自號)極力推薦的雙井綠茶。“山谷家鄉雙井茶,一啜猶須三日夸。”連歐陽修、蘇軾也贊雙井的綠茶為全國“草茶第一”。

黃庭堅的故鄉雙井

當然,雙井最讓人驕傲的并非綠茶,而是“華夏進士第一村”的美譽。這“第一村”最為名副其實的時間段,在宋代。雙井黃氏一族,僅宋代就出了48名進士。其中黃庭堅祖父黃湜有13個同族兄弟,包括他在內的10人進士及第,人稱“十龍”。黃庭堅自己,更是在19歲和22歲時兩次榮登鄉試榜首,23歲高中進士。

在比當代高考“卷”得多的科舉時代,這樣的進士“含金量”十分驚人。

黃庭堅故居、雙井進士園等景點,以各種形式展示著這段濃墨重彩的歷史。

雙井進士園

沿山而上的魁星樓上,學子、家長紛紛許愿,希望求得一些雙井黃氏的文采風流。

沿著臺階拾級而上,是雙井魁星樓。

可對于黃庭堅來說,科舉的成功,僅是一個通向理想的敲門磚。

雙井村西南,黃庭堅的墓地就位于山谷園中。前來祭拜的后學絡繹不絕,不少人會虔誠地按照傳統禮儀來致敬。

史載黃庭堅病逝后,歸葬故里。宋代以來,墓園不斷被維修,迎接著來自五湖四海的瞻仰者。

黃庭堅與老師蘇軾并稱“蘇黃”,可論起追隨者的數量,黃庭堅更勝于老師。蘇軾文風飄逸,揮灑自如,非人力可致,后人稱其為“坡仙”,與李白神似。而黃庭堅師法杜甫,講求句法,有軌跡可尋,再加上樂于教人,故晚輩后生中追隨者眾多。追隨者再進一步擴大影響,吸引更多志趣相投的文人,彼此間交游唱和,切磋詩藝。

位于長江中下游南岸的江西,又恰好處于南北文化交流的重要孔道上。暢通的水運、發達的印刷術,讓文人墨客間的唱和、通信變得比往常便利。中國歷史上第一個影響極大的詩派——江西詩派,遂應運而生。

俯瞰雙井

陳寅恪的祖宅里

開啟一門五杰的“文化密碼”

老樹年年抽新芽,江山代有人才出。

江西詩派,影響深遠而廣泛,一度遠播海外,澤被日本、朝鮮半島。

清咸豐年間,曾國藩力倡學習黃庭堅,宋詩運動聲勢浩大,此后逐漸形成同光體詩派,其中贛派遠承江西詩派,領軍人物竟然又是一位修水人——陳三立。

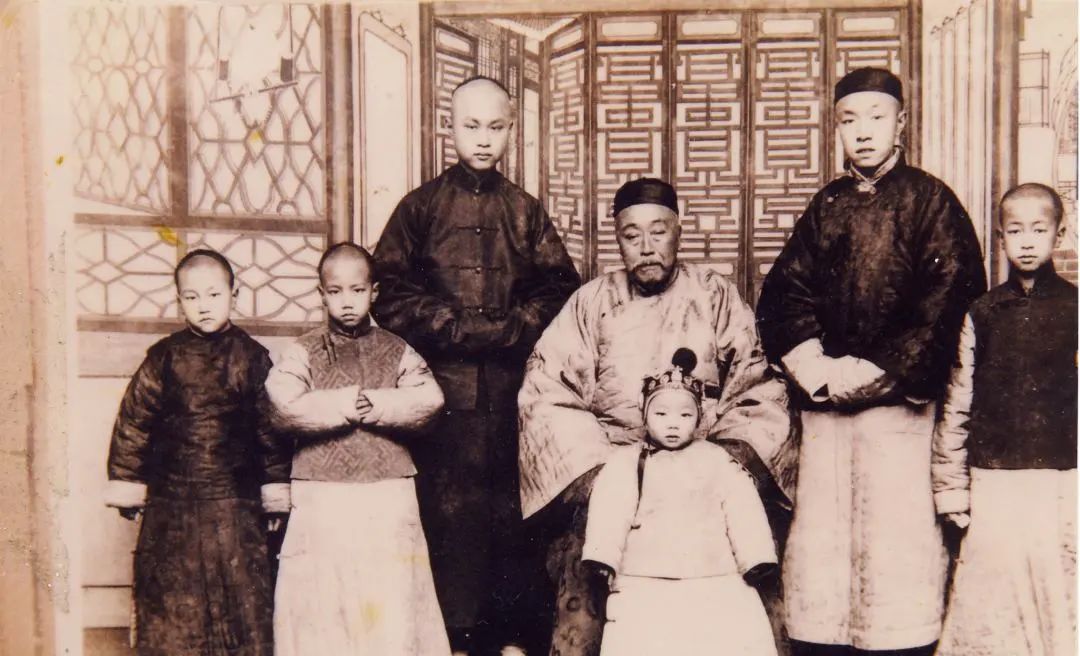

陳三立,出自中國近代史上的文化望族義寧陳氏。陳氏四代五杰,其中四人——陳寶箴、陳三立、陳衡恪、陳寅恪,被分條立目,收入《辭海》之中。

修水寧州鎮竹塅村依山伴水。山洼田野之間,散落著一些古色古香的老屋。那個讓海內外學者無比景仰的家族,就出自這里。

陳寶箴、陳三立故居,又名陳家大屋,

始建于清乾隆年間,

屬于全國重點文物保護單位。

陳家大屋如一架橫臥山間的時光機,西側老屋是陳寶箴祖父陳克繩所建,名鳳竹堂,東側屋子是陳寶箴出仕后加修。鳳竹堂前,立著旗桿石和旗桿墩各一對,前者是陳寶箴中舉后所立,后者是其長子陳三立中進士時所豎。

穿過衡門,即可步入陳家大屋院內。

西側建筑為鳳竹堂,

意為仰鳳凰之高風,慕勁竹之亮節。

舉人出身的陳寶箴,最終官至湖南巡撫。主政期間,他積極推行改革,使湖南成為當時全國最有生氣的省份,是地方督撫中少有的傾向維新變法的實權派人物。

竹塅村的義學里、四覺草堂,均由陳寶箴始建,如今已成為展示義寧陳氏家學、成就的地方。

義學里

祖父搭好了地基,子孫負責添磚加瓦。

陳三立,清末“維新四公子”之一,被譽為中國最后一位傳統詩人。

陳三立長子陳衡恪(陳師曾),師從吳昌碩,與齊白石為莫逆之交,是中國近現代繪畫的開拓性人物。

陳衡恪之子陳封懷,植物分類學家,被稱為“中國植物園之父”。

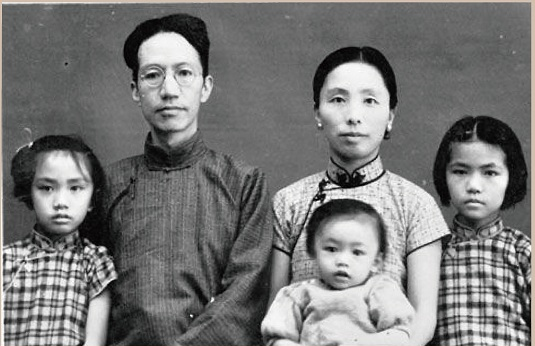

陳寶箴領諸孫及重孫合影于江西南昌(1899年)

左起:陳方恪、陳寅恪、陳覃恪、陳寶箴、陳衡恪、陳隆恪(前立者為陳封可)

家族龍鳳中的龍鳳,是陳三立三子、中國近現代著名歷史學家陳寅恪。他與王國維、梁啟超、趙元任并稱“清華國學院四大導師”,更被譽為“教授中的教授”“三百年來僅此一人”!

陳寅恪全家合影(1939年在香港)

他曾道:“獨立之精神,自由之思想。”這一句話,讓多少后生晚學為之心潮澎湃,而他終其一生,都在實踐此言,九死而不悔。

他又道:“群趨東鄰受國史,神州士夫羞欲死。”故以史學為畢生事業,主張學術強國,留下《隋唐制度淵源略論稿》《柳如是別傳》等歷史巨著。

修水湯湯,奔流不息。從雙井黃氏到義寧陳氏,從雙井村到竹塅村,孕育出多少文化俊杰。修水,遂成為“一個誕生文化奇才的地方”,以一個縣城的體量,在中國文化史上留下了不可忽視的印記。

修河

秋收起義的策源地

升起第一面軍旗

修水縣城紫花墩,有一所散原中學。

陳三立,號“散原”。盧溝橋事變爆發后,他誓死不與日本人合作,絕食五日,憂憤而死。此校即為紀念他而更名。

紫花墩,不僅彰顯著散原老人的民族氣節,更是中國革命史中的一個紅色地標。

1927年9月9日,一場誓師大會在紫花墩舉行。工農革命軍第一軍第一師師部及其所屬第一團以及師直機關、特務連等,公開打出“工農革命軍”的鮮艷紅旗,高呼“紅色領帶系在頸,只顧死來不顧生”的口號,打響了秋收起義的第一槍。

這座誕生文化奇才的古老城市,又在中國革命史上占據了重要的節點位置。

黃龍山上,映山紅似英烈血,是革命的熱血之花。

此山屬于幕阜山脈,是湘、鄂、贛三省的天然屏障和自然分水嶺,禪宗五家七宗之一的黃龍宗誕生于此。

修水,地處幕阜山脈腹地,在當時是湘、鄂、贛“三不管”地帶,又具有較好的工農運動基礎。秋收起義在這里爆發,是深思熟慮下的選擇。

在晚霞的映照下,

連綿的幕阜山脈如一幅瑰麗的畫卷。

師部駐扎和設計軍旗的地方,就在寧州古城秋收起義紅色歷史文化街區內。這里有一座秋收起義修水紀念館,還有工農革命軍第一軍第一師師部舊址(修水商會)、工農革命軍第一軍第一師第一團團部舊址(鳳巘書院)等國家級文物保護單位。

秋收起義修水紀念館

省蘇維埃政府舊址

師部舊址東廂房,是第一面軍旗設計處。1927年9月初,就在這里一張寬大的八仙桌上,師部參謀何長工、師部參謀處長陳樹華、師部副官楊立三為了設計軍旗而不斷地“頭腦風暴”,經過反復比較、推敲,最終決定:旗底為紅色,象征革命;中央的五星代表黨;鐮刀斧頭象征工農;旗左邊白色套管上,是“工農革命軍第一軍第一師”字樣。

羅榮桓曾任工農革命軍第一軍一師一團特務連黨代表,

其塑像身后以藝術的形式呈現了第一面軍旗的樣式。

就這樣,古老的宅院浸染了紅色的氣息,催生出革命的碩果。

在修水,古色與紅色,那么自然地交織在一起,接續演繹著不同時代的傳奇篇章。而那亙古不變的綠色,厚德載物、生機勃勃,是承載文明的自然底色。

青山環抱,秀水穿行。如今,修河的南岸新城日漸崛起,與厚重滄桑的古城遙相對望。

老城之畔,新城生長。

新的傳奇還在上演,未完待續。

請輸入驗證碼