指尖上栗2017-05-05

《文化上栗》之名人概況篇

在漫長的歷史發(fā)展過程中,這片疆土孕育了無數可歌可泣的優(yōu)秀人物,也有著大量彪炳千秋的風流人物,他們在這片土地上大顯身手。走近他們,就是走近華夏文明的歷史長河;走進他們,就是匯入襄垣古今的波瀾壯闊。

本欄目由上栗縣文化廣電新聞出版局推送

楊岐鄉(xiāng) 喻德淵

喻德淵(1903年1月29日- 1971年7月8日),號次回,1903年1月29日(清光緒二十九年,正月初一)誕生在楊岐鄉(xiāng)清溪村一個農民家庭。幼年時期,家境貧困,受豪門欺壓,養(yǎng)成了正直無私、同情勞苦大眾、艱苦樸素的品德。萍鄉(xiāng)是座煤城,幼小的喻德淵牧牛放羊常往返于土窿煤窯間,看著簍簍的“烏金”從地下背出來,童稚的心靈充滿了好奇的疑問:“地下怎么會有煤炭?還有別的寶貝嗎?”這似乎成了喻德淵后來立志攻讀地質學的契機。

1911年,喻德淵啟蒙于私塾,熟讀<四書>、<五經>,聰慧好學,長于記憶,深得父母的鐘愛、家族的贊賞。1917年,考入家鄉(xiāng)新創(chuàng)辦的明峰高等小學校,開始接受新學教育。1919年,他考入萍鄉(xiāng)縣立中學。這一年,“五四”反帝反封建的愛國運動席卷全國,深深地影響喻德淵的思想行為,他滿腔熱忱地參加反對帝國主義的游行示威、抵制日貨等活動,開始接觸新思想。

喻德淵老宅

1923年夏,喻德淵以優(yōu)異成績考入北京大學理科預科,1925年轉入地質系本科。他有著強烈的求知欲,勤奮學習,成績優(yōu)良;關心國家興衰,廣泛閱讀<新青年>等進步刊物,積極參加社會活動。1926年9月加入中國共產黨,后任中國共產黨北京大學支部組織干事。1927年9月聯絡和參加長辛店鐵路工人罷工,失敗后由同學掩護離開北京,流落上海,與黨組織失去聯系。1928年春,巧遇在上海籌備成立中央研究院地質研究所的老師李四光和丁西林,入所做助理工作。1929年,在蔡元培、李四光的推薦下,返回北京大學地質系完成學業(yè)。以后,長期在李四光領導下的中央研究院地質研究所工作,歷任助理研究員、副研究員、專任研究員。在寧鎮(zhèn)山脈、廬山、淮陽山脈以及鄂、贛、皖、湘、閩、黔等省,做了大量的地質調查研究工作,特別在巖漿巖、區(qū)域地質、礦產資源的調查研究方面做出了卓越成績,因而獲得中國地質學會1938年度“趙亞曾紀念獎”,并在1945年被作為中央研究院10個成績優(yōu)秀者之一派往英國、美國訪問考察。

喻德淵確信李四光曾經說的:“地質科學是一門世界科學,一個國家再大也只是個局部。”因此,他認為這次考察歐美地質實際,虛心向權威學者學習,是自己走向世界,了解世界,攀登世界地質科學高峰的機會。1945-1947年他在倫敦大學、劍橋大學、牛津大學和英國地質調查所、蘇黎士大學研究變質巖、礦物學、礦床學、巖石學、構造地質等。用了大量的時間進行野外考察,足跡遍及英倫三島、歐洲大陸和斯堪的納維亞半島。在阿爾卑斯山,觀察與研究琳瑯瑰麗的冰川地形、宏偉壯觀的平推逆掩構造。在瑞典、挪威考察光怪陸離的變質巖和冰川冰磧現象。在美國考察油田、鐵礦、銅礦、鉬礦、鉛鋅礦、金礦、錳礦等礦山礦床,還專門考察哈佛大學、耶魯大學、斯坦福大學、普林斯頓大學、康乃爾大學和麻省理工學院等著名大學的教育,為他后來立志于中國地質教育、辦一流大學打下堅實基礎。

喻德淵堅信權威學者代表了最高的學術水平,在歐美考察訪問中,他克服各種困難,結識了許多頂尖的名流學者權威,如世界地球化學的奠基人、挪威地質學家戈爾德史密特,世界巖石學權威、瑞士地質學家尼格里、英國巖石學家馬歇爾、構造地質學權威泰勒等等,深得他們的指導和幫助,了解和掌握了當時地質學的最高國際研究水平與工作方法。他工作認真,廣博、堅實的理論知識和豐富的野外實踐經驗,深受外國同行的推崇。友人勸他留在國外從事研究,心懷祖國的他,故土情深,“我鉆研科學主要是為我的祖國和民族”,婉言謝絕了友人的好意,于1947年底按期回到祖國,被中央研究院地質研究所聘為專任研究員。

中華人民共和國成立后,喻德淵以極大的熱情投身于新中國經濟建設,把后半生的全部精力貢獻給地質教育事業(yè),是新中國地質教育事業(yè)的主要開拓者之一。歷任中國科學院地質研究所專任研究員(1949-1951);中國科學院北滿地質礦產調查隊隊長(1950-1951);政務院財經委員會礦產地質勘探局副局長(1950-1951);東北地質專科學校副校長(1951-1952);長春地質學院副院長(1952-1956)、代院長(1956-1962)、院長(1962-1971);中國科學院—高等教育部長春地質研究室主任(1956-1961);中國科學院吉林分院副院長(1958-1971);地質部東北地質科學研究所所長(1957-1971);第一、第二、第三屆全國人民代表大會代表(1954-1971);中國人民政治協(xié)商會議長春市委員會副主席(1962-1971);中國民主同盟長春市委員會主任委員(1963-1971),中國民主同盟吉林省委員會副主任委員(1955-1971),中國民主同盟中央委員會委員(1955-1971)。

對區(qū)域地質學的貢獻

1929-1949年,喻德淵致力于中國中、東部的巖漿巖巖石學、區(qū)域地質、礦產地質、震旦紀地層、第四紀冰川等調查研究,發(fā)表了大量的學術論文、專著和工作報告,為我國地質學的發(fā)展做了許多開創(chuàng)性的工作。

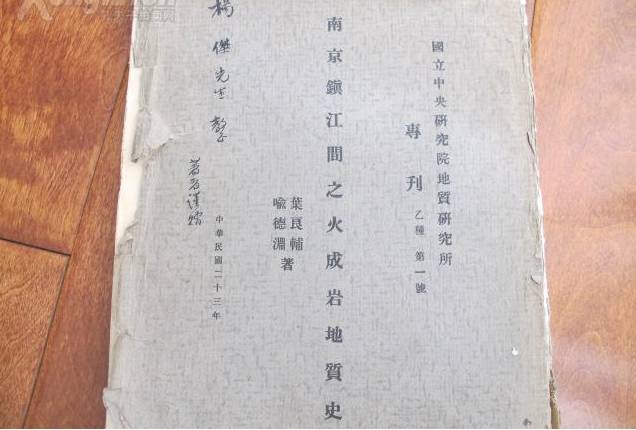

喻德淵認為要發(fā)展中國地質學,必須先認識中國區(qū)域地質的特性,即中國的實際。從他踏入地質學的大門開始,就認定要逐步開展中國各區(qū)域的地質調查研究。首先研究了寧鎮(zhèn)山脈和山東海岸的火成巖,歷時三年,發(fā)表了《南京鎮(zhèn)江間火成巖之研究》、《蘇州花崗巖》、《山東海岸變遷之初步觀察及青島一帶火成巖之研究》等論文。《南京鎮(zhèn)江間火成巖地質史》專著對南京鎮(zhèn)江間的火成巖進行了詳盡的分類,系統(tǒng)地研究了各類火成巖的巖石特征,確定了各類巖石形成的地質時期、演化系列和分布范圍,并與東南沿海的火成巖進行了綜合對比研究,開辟了我國火成巖系統(tǒng)研究的先例,被列為我國的經典地質著作。

1932-1933年期間,喻德淵在李四光的指導下對廬山的地質構造和前寒武紀地層進行了詳盡的調查研究。那時,每天從野外歸來,都必先到李四光的住處去匯報工作,李四光也每天必定要見到喻德淵后才休息。電影<李四光>中李四光在廬山與學生的深厚情誼,就是這段歷史的寫照。他們合作完成了第一張<廬山地質圖>,建立了廬山前寒武紀地層系統(tǒng),確定廬山的構造成因是“廬山系由前寒武紀地層組成的短軸背斜,后沿背斜軸部(在廬山東麓)發(fā)生斷層,背斜東南部斷陷,西北部翹起,并發(fā)生很多推向東南的復瓦狀逆掩斷層和西北向的橫斷層。厚層大月山硬砂巖底部的巨大逆掩斷層,把厚達800米的大月山砂巖向前推擠,將廬山分成南北兩部分,形成五老峰等處的懸崖陡壁。”

在廬山調查期間,李四光和喻德淵在廬山腳下的鄱陽湖口發(fā)現第四紀冰川遺跡,后又在安徽黃山等地,看到了類似的冰川遺跡。中國東部第四紀冰川的發(fā)現,震驚了當時國內外的許多地質學家,“中國地文專家”巴爾博(美國地質學家,當時任燕京大學地質系教授),抱著十分懷疑的態(tài)度,組織了一個第四紀冰川考察團前往考察。喻德淵奉派陪同該考察團觀察了廬山、黃山、大別山的第四紀冰川遺跡,用大量事實證明了這里存在第四紀冰川。1934年春,李四光、喻德淵又陪同巴爾博、德日進(法國地質學者)、諾林(瑞典地質學者)幾位持懷疑態(tài)度的外國學者到廬山現場考察與討論,引導中外學者觀看了冰川的遺跡。巴爾博不得不改變自己的某些觀點。喻德淵后來又撰寫了《大別山南坡之冰川現象》等論文。

喻德淵十分注意深入實際調查研究。他認為任何一種科學理論一定要和實踐相結合,沒有通過調查或者實踐的理論,是沒有實際意義的。1933-1936年間,他只身深入淮陽山脈,在長達千余公里、寬200余公里范圍內,進行了精心的地質調查,測繪出中國中部當時最完整和系統(tǒng)的《淮陽山脈地質圖》,撰寫了《淮陽山脈地質》,《淮陽運動——淮陽山脈之主要造山運動》等論文,提出了“淮陽山脈的主要造山運動是中生代早期的淮陽運動”的觀點。這對認識中國的地質特征、秦嶺地槽的發(fā)育等在理論和實踐上都有重要意義。

同時,他又在揚子江下游和大別山地區(qū)詳細地調查研究了南方的震旦紀地層,寫出了《揚子江下游之震旦紀地層》等論文,描述和對比了南方震旦紀地層,對我國南方震旦紀地層系統(tǒng)的建立及后來開展板溪群的研究進行了開創(chuàng)性的工作。

1936年,他還應邀參加了實業(yè)部地質調查所“中國地質圖”編纂委員會,收集貴州、四川、秦嶺的地質資料,負責編制懷寧、南昌幅地質圖。

對礦產地質調查研究的貢獻

喻德淵認為地質研究終究是要尋找更多的礦產資源。從1933年至抗日戰(zhàn)爭期間,他為尋找當時經濟發(fā)展和人民生活所急需的礦產資源作出了自己的貢獻,把正在進行的區(qū)域地質調查與礦產資源調查緊密地聯系在一起。在鄂西、湘西、江西、福建等地從事煤、金、陶瓷土等礦產資源的調查,發(fā)現并組織開采鄂西的煤礦、湘西的金礦。

喻德淵執(zhí)中央研究院院長蔡元培簽具的護照,赴福建、浙江、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇等省調查礦產和陶瓷土,發(fā)現不少優(yōu)質礦區(qū),如浮梁的窯里、祁門的張嶺腳、鄱陽的馬嶺之釉石,蘇州的陽山、浮梁高嶺之高嶺土。并指出其中的浮梁、余干、樂平、萍鄉(xiāng)、醴陵、長沙、衡山、祁門等地的瓷土皆屬國內不可多得者,寫出了《全國瓷土陶土之研究》等論文。

抗日戰(zhàn)爭期間,長江一帶煤的供應特別困難,對煤田的調查更是當務之急。1937年秋,喻德淵與湖北省建設廳合作,到鄂西勘探煤礦,在香溪河流域找到了可供開采的煤層,并協(xié)助湖北省政府開辦了香溪煤礦,大大緩解了這一地區(qū)的煤荒。同年冬,被資源委員會借調到湖南省金礦探采總隊工作,任第二金礦采礦隊隊長,在湘西一帶勘探金礦,在群山之中,發(fā)現了冰磧層中的金礦。準備調運鉆機開始勘探。當地豪紳霸占了金礦,對喻德淵軟硬兼施,要喻德淵“識時務”,“睜一只眼閉一只眼”,“行方便之門”,“大家發(fā)財”。喻德淵正義凜然,不為權勢所屈,不為金錢所動,挺身而出,陳說利害,斷然制止了搶金事件,保護了國家金礦。他剛正不阿,淡泊名利,顯示出錚錚傲骨。

1940年9月,他再次借調到經濟部,任采金局貴州省金礦勘探隊隊長。赴湘西,黔東的黔陽、托口、江市街、天柱、黎平、錦屏、劍河等縣及梵凈山一帶查勘金礦,并協(xié)助經濟部采金局實施黔東金礦的探采工作。喻德淵在湘西—黔東工作6年,研究這一地區(qū)地質構造與脈金之關系和第四紀冰川沉積與砂金之關系,探索湘西金礦的形成、分布及其富集的原因。先后寫出了《湘西金礦志》、“辰溪地質”、“湖南沅陵林泌金礦簡報”、“興山龔家村煤田報告”、“南漳東鞏煤田報告”、“利川礦產簡報”(與劉清香合著)、“湘西黔東地質構造概況”、“湘西第四紀冰川流水之概況與砂金之關系”、“湘西黔東金礦概論”和《湖南省金礦》、《貴州省金礦》等論文、專著和報告。

中華人民共和國成立之初,百廢待興,喻德淵不顧個人的困難和安危,毅然服從國家的安排,積極組織并領導了中國科學院北滿地質礦產調查隊的工作,走科學研究與新中國經濟建設緊密結合的道路。在黑龍江省的小興安嶺和完達山調查,使雙鴨山煤田和嫩江煤田的勘探儲量擴大了兩倍多,老礦獲得新生。并在外圍發(fā)現了一個鐵礦和元寶山煤田,確定了黑水弧形構造的存在,為東北工業(yè)生產的恢復和發(fā)展作出了重大貢獻。

對新中國地質教育事業(yè)的貢獻

1950-1951年,喻德淵在黑龍江調查時深感社會主義經濟建設即將蓬勃開展,地質人才嚴重不足,致書中央,建議成立地質專業(yè)學校,獲得批準,從此他開始了從事地質教育的生涯。在1951年極端困難的條件下,喻德淵僅用三個月的時間,就在長春辦起了我國第一所正規(guī)的地質專科學校。一年后又擴大調整,建立了我國最早的高等專業(yè)地質學院之一——長春地質學院。喻德淵擔任長春地質學院主要領導人近20年,為學院建立了先進完整的教學設備和一支結構合理、基礎扎實的教學科研師資隊伍;樹立起理論與實踐相結合的良好學風和教學秩序,使長春地質學院成為新中國地質教育事業(yè)中的一顆名珠,培養(yǎng)了上萬名的地質人才,其意義正如黃汲清為《喻德淵》一書的題詞所說:“主持地質教育影響深遠”。

喻德淵從開始辦學起,就明確提出新中國的地質教育要“三結合”,即“和愛國主義相結合”,“理論和實踐相結合”,“建設和教學相結合”的辦學方針。他治學民主,不以權威自居而強加于人,虛心聽取各種意見,充分尊重教師的勞動和首創(chuàng)精神。他認為一支優(yōu)秀的教師隊伍是辦好學校的精髓,他團結了一大批專家教授,又常以“未來是屬于青年人的”來告誡自己,關心和培養(yǎng)年輕教師,鼓勵他們到教學、科研和生產的實踐中鍛煉提高。經過10年的努力,喻德淵為長春地質學院建立了以教授帶頭、中青年為骨干的高質量教學科研隊伍。

喻德淵十分注重地質教學中的野外實踐教育。他自己就是從野外實踐得到了才智,正如他在完成寧鎮(zhèn)火成巖研究課題之后,對國外一位友人說:“我不是一個純粹的巖石學家,我首先是一位野外地質學家”,他常對學生和年輕教師說:“地質學,就是要我們在野外用眼多觀察,用錘子多敲打,用羅盤多測量,用手多記錄;在室內用顯微鏡多觀察,多思考,多對比,多總結。”他認為野外地質實踐是貫徹教育方針、提高教學質量的重要環(huán)節(jié)。為此,喻德淵建立了一個系統(tǒng)完整的教學生產實習基地。即使在1959年重病之后的幾年內,還常以半身不遂的身體到野外去檢查學生野外實習的質量。

遠眺喻家老宅

喻德淵十分注重地質教學過程中的基礎理論研究。他的辦學目標是瞄準世界第一流大學的水準。他說:“地質學是一門探索性很強、與多種學科相關聯的科學。地質規(guī)律錯綜復雜,無法在室內再現。因此要使地質工作現代化,沒有深厚的理論研究做基礎,便談不上發(fā)展,為學要如金字塔,要能廣大要能高。”喻德淵強調科學研究是加深基礎理論教學的必須手段,教學和科研并重,教師不能脫離科學研究的前沿。1962-1963年期間喻德淵感到我國地質工作要有所前進,有所發(fā)展,必須加強基礎理論的教學和研究,提出了“地質學院應是三分理七分工”的建議,極力主張吸收現代科學技術的新成果來開辟我國地質學的新領域。如地質力學、地球物理、地球化學、海洋地質學、地質儀器與分析測試新技術等,并設置了相應的專業(yè)。他以身作則,最早開出《中國地質學》課程,培養(yǎng)研究生,又帶頭研究中國的大地構造問題,寫出了《中國的大地構造與礦產分布》、《東北地區(qū)的大地構造與巖漿活動》等論文,闡述了“穩(wěn)定地塊的復活”,“過渡性地塊的存在”等中國大地構造的特點,指出東北地區(qū)存在三次重要的地殼構造運動和三次巖漿活動,呂梁運動與海西運動形成東西向構造,燕山運動形成北東向構造,它們控制了相應的三次巖漿活動。首次提出海西運動在東北大地構造演化中占有重要意義,指出了尋找金屬礦產的方向。以自己的經驗,不斷向年輕教師介紹科學研究的方法、選題原則、野外調查、資料收集和處理的經驗,為青年教師指出教學與科學研究的道路和方向,結合教學和生產中的問題進行專題研究。針對不同的對象,提出不同的要求,由小到大,由淺到深,由窄到寬,有重點、有步驟地進行。他親赴礦山等生產部門建立學院與生產單位之間進行科學研究的渠道,并提出課題。

喻德淵學識淵博,不以知識為私有,把幾十年積累的珍貴資料、標本毫無保留地提供給師生使用,并勉勵他們要“青出于藍而勝于藍”。誨人不倦,嚴于律己,為人所景仰。

喻德淵是一位優(yōu)秀的、堅強的、對國家對人民滿腔熱情的愛國民主人士,是中國共產黨的好朋友,是廣大中國民主同盟成員可以信賴的帶路人。他熱心參加社會活動,在社會活動的舞臺上,展現了他與國家和人民群眾血肉相連的風姿和才華。1958 年秋,他風塵仆仆地到祁連山—黃河上游考察,看到了當地人民的貧窮,感受到他們脫貧的渴望,向全國人民代表大會提出了“開發(fā)黃河,發(fā)展大西北”的建議,他為此付出了很大的代價。在隨后的日子里,即使在不堪回首、遭受極不公正待遇的“文化大革命”時期,喻德淵仍然以半身不遂的殘軀,不懈地為人民的事業(yè)耕耘和憂傷,直到1971年7月8日,68歲的喻德淵,積勞與焦慮,舊病復發(fā),醫(yī)治無效,告別了人世,告別了他未竟的事業(yè),骨灰安葬在他所摯愛的楊岐鄉(xiāng)清溪龍洞嶺。

喻德淵常說:“我們要做一個像魯迅先生說的‘吃的是草,擠出來的是奶’的老黃牛。”喻德淵的一生,正是這種精神的完美體現。童年,聰慧好學、知曉愛憎;少年,勤奮學習,接受新思想;青年,追求真理,黑夜遇明燈;中年,豪情壯志、碩果累累;老年,赤膽報國,桃李滿天下;暮年,無辜與無奈,帶著遺憾與信念西去。喻德淵的一生是愛國、剛正不阿、清廉儉樸的一生,是為祖國地質科學和地質教育事業(yè)鞠躬盡瘁的一生。

1976年10月,打倒了“四人幫”,中國歷史翻開了新的一頁。中共吉林省委、長春市委和長春地質學院黨委先后召開了大會,為喻德淵平反昭雪,恢復政治名譽。<中國地質報>、<吉林日報>、<長春日報>、《長春地質學院學報》、《吉林科技精英》、《中國現代地質學家傳》、《中國現代科學家傳記》等相繼發(fā)表悼念和傳記文章,懷念喻德淵一生所走過的愛國道路,懷念他為我國地質科學和地質教育事業(yè)所作的重大貢獻,痛惜他晚年坎坷的遭遇。長春地質學院和江西省萍鄉(xiāng)市政協(xié)合編刊印了<喻德淵>一書(包括傳記、年譜、著作目錄、部分好友知己、親屬和學生的題詞、紀念文章等)。

喻德淵的音容和業(yè)績,長留人間,永垂不朽。

請輸入驗證碼